|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

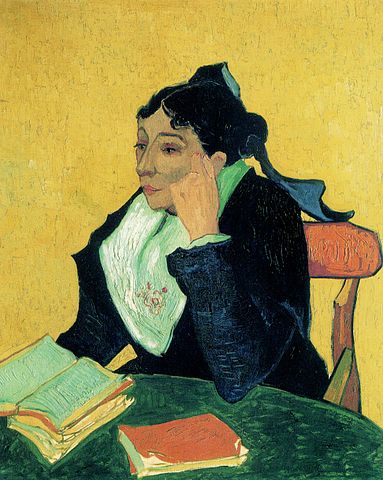

VI.2. L'Arlésienne

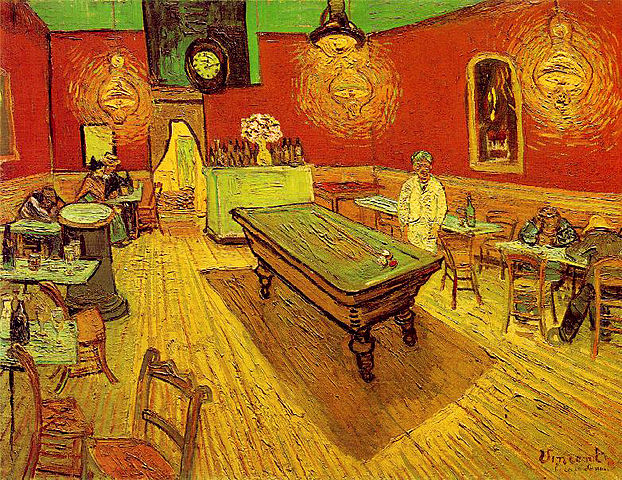

Eins von van Goghs berühmtesten Bildern aus der Zeit in Arles ist das Nachtcafé, etwa zur gleichen Zeit entstanden wie die Caféterrasse bei Nacht, also im September 1888. Es handelt sich bei den beiden aber um zwei unterschiedliche Cafés. Das Nachtcafé, dessen fensterlose, trostlose Innenansicht mit dem aufdringlichen Rot-Grün-Kontrast von Wänden und Decke van Gogh im grellen Licht der an der Decke aufgehängten Gaslampen zeigt, welche die überall herumstehenden, leeren Absinthgläser genauso erbarmungslos ausleuchten wie die an den Tischen eingeschlafenen Besucher, liegt nicht an der Place du Forum wie die Caféterrasse, sondern an der Place Lamartine, gleich um die Ecke vom Gelben Haus, und heißt eigentlich Café de la Gare. Es ist, so der Maler selbst über sein Bild, in eine Atmosphäre getaucht, „in der man verrückt werden kann“. Die Besitzer dieses Vorstadtetablissements, in dem Vincent van Gogh selbst regelmäßig seinen Absinth trink und hierüber vielleicht, besonders nach einem gerade vollendeten Nachtbild, ebenso einschläft wie die abgebildeten Gestalten, sind das Ehepaar Joseph und Marie Ginoux. Der Maler wird sie also kennen, ebenso unausweichlich wie etwa den Postboten. Auch Gauguin wird das Bahnhofscafé wohl sogleich nach seiner Ankunft kennenlernen, sei es, daß Vincent den Neuankömmling – notwendigerweise von Theos Geld – zu einem Glas Absinth einlädt, sei es aber auch, daß die Einladung dazu von Gauguin ausgeht, dessen finanzielle Mittel allerdings ebenso unmittelbar auf Vincents Bruder zurückzuführen sind, wenn auch in der verbrämenden Konstruktion von „Vorauszahlungen“ auf seine noch zu schaffenden Gemälde. Die beiden Malerkollegen sind nun gemeinsam auf die Suche nach Motiven. Und da van Gogh die Frau des Wirtes sicherlich auch vorher schon als mögliches Modell für ein Portrait im Auge gehabt hat, ist es vielleicht dem Charme des Neuankömmlings zu verdanken, daß sie sich jetzt bereit erklärte, beiden Malern zugleich Modell zu sitzen. In der kurzen, weniger als eine Stunde dauernden Sitzung fertigt Gauguin, der dem Modell frontal gegenübersitzt, eine Zeichnung an, während van Gogh, aus seitlicher Perspektive, in derselben Zeit ein fertiges Ölbild erzeugt. Beide Werke werden aber nur Studien sein, Vorläufer zu bedeutenderen Bildern. Gauguin benutzt seine Zeichnung, um – als Antwort auf van Goghs beeindruckendes Gemälde – seinerseits eine Version des Nachtcafés zu schaffen. Dabei greift er nicht nur auf van Goghs Bildthema zurück, sondern er läßt auch das ganze von den früheren Portraits des Freundes bekannte Personal auftreten: im Hintergrund des Cafés, hinter der lächelnden Madame Ginoux, sind ein Zuave mit schiefer, roter Mütze zu erkennen und sogar der Postbote Joseph Roulin, in blauer Uniform und Schirmmütze. Vincent dagegen fertigt, vielleicht auf Gauguins Bitte um eine Replik, lediglich eine Kopie des während der Sitzung „in einer halben Stunde hingehauenen“ Portraits an. In dieser zweiten Fassung, für die er sich etwas mehr Zeit nimmt, verändert und klärt er eine ganze Reihe von Details, so daß diese Fassung heute als die weitaus reifere und überzeugendere gilt. Obwohl von unterschiedlicher Perspektive ist den beiden Darstellungen der Madame Ginoux durch Gauguin und van Gogh die Haltung des auf den linken Arm gestützten Kopfes des Modells gemeinsam. (Vielleicht als Hommage an den verlorenen Freund greift van Gogh diese Pose später noch einmal auf: in Auvers portraitiert er, im Sommer 1890, seinen Gastgeber Dr. Gachet spiegelverkehrt zu Gauguins Madame Ginoux: in frontaler Perspektive, aber mit dem Kopf auf den rechten Arm gestützt.) Während der Franzose jedoch sein Modell auf dem nach der Zeichnung angefertigten Ölbild in seine vertraute Umgebung versetzt, das Café de la Gare, und ihm die Requisiten beigibt, die es in der Wirklichkeit auszeichnen, ein gestieltes Trinkglas und eine Sodaflasche, verändert, ja idealisiert der Holländer die Arleserin: zum einen erscheint sie vor einem einfarbigen, keinerlei Rückschlüsse auf die tatsächliche Umgebung zulassenden Hintergrund; zum anderen legt er dem Modell auf der ersten Fassung Schirm und Handschuhe auf den Tisch, in der zweiten Fassung dann sogar drei Bücher, von denen das eine aufgeschlagen ist, so als blicke die gebildete Dame gerade vom Lesen auf, in tiefgreifende Gedanken versunken. Wieder lebt das Gemälde van Goghs von den großen, leuchtenden Farbflächen, bei den Portraits insbesondere des Hintergrunds. Hatte der Maler für den Postboten ein helles Blau, für den Ochsentreiber Orange, den belgischen Dichter Dunkelblau, den Zuavenunterleutnant Milliet ein Blaugrün und das Bildnis der Mutter des Künstlers (Arles, Oktober 1888) Hellgrün gewählt, so umgibt er Madame Ginoux mit der auffälligsten aller bisheriger Lösungen: einem goldleuchtenden Orangegelb. Und dann konstruiert er, vielleicht ausgehend von dieser grandiosen Farbfläche, die nahezu die Hälfte des großformatigen Bildes einnimmt, drei Komplementärkontraste gleichzeitig: das Gelb setzt er in Relation zu einer schwarzvioletten Tönung des Trachtenkleides, das, glaubt man Vincents Briefen, seiner ersten Bildfassung und dem Ölbild Gauguins, wohl in Wahrheit schwarz war. Die Lehne des orangefarbenen Holzstuhls kontrastiert mit dem benachbarten Blau des Bandes, das, zu einem Häubchen geflochten, die Kopfbedeckung der Gastwirtin bildet und dessen Enden auf ihren Rücken herabhängen. Und schließlich liegen auf dem dunklen, schwarzgrünen Tisch die Bücher mit ihren leuchtend roten Einbänden. Die auf der ersten Bildfassung etwas gestaucht wirkenden Gesichtszüge des Modells glättet der Maler in der Replik, indem er das Antlitz etwas in die Länge zieht; und die ursprünglich graue, reichlich ungesund wirkende Gesichtsfarbe verwandelt er in dunkle, von der provenzalischen Sonne gebräunte Haut. Auch dem Mund nimmt er den etwas verkrampften Zug, formt daraus sinnliche Lippen, die er rot färbt. Und dieses Rot, hat es der Maler nun schon einmal in der Hand, trägt er auch als Lidschatten auf, dann mischt er es unter die dunklen Augenbrauen und konturiert damit schließlich die Hand, die Madame Ginoux so nachdenklich an ihre Wange stützt. Fast zuviel Rot mag das dem Maler nun erschienen sein; soviel zumindest, das es erneut das Grün als notwendigen Kontrast auf den Plan ruft: mit einer etwas aufgehellten Variante des Tischgrüns färbt er die weiße Manschette ein, die aus dem langen Ärmel des aufstützenden Armes hervorschaut, sowie die Konturen des großen, weißen Brusttuches, das das Trachtenkleid schmückt. Zu einer allerletzten farblichen Korrektur gerät die vorne auf diesem Brusttuch eingearbeitete Stickerei, die, angesichts eines beinahe zu grün angelaufen Stoffes, sich als feine rote Kontur auf dem hellgrünen Untergrund abhebt.

Weiter mit dem nächsten Kapitel

|

|

|

|

Die Seiten und ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt! Copyright © Roland Salz 2000 - 2025 Version 18.1.2025 |