|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

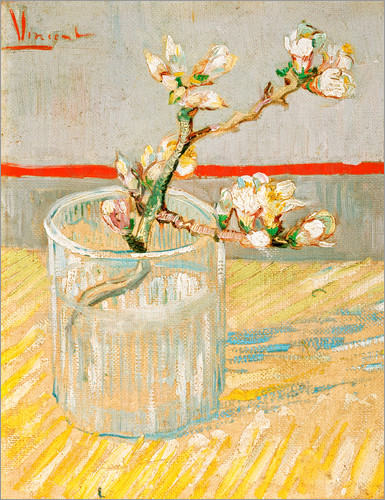

I.2. Blühender Mandelbaumzweig in einem Glas

Vincent van Gogh ist nach Arles gekommen, um hier, in der südlichen Lichtfülle, vor allem draußen malen zu können, so wie Cézanne es in Aix-en-Provence tut. Als er aber im Februar 1888 in der Stadt an der Rhône eintrifft, liegt auf den Feldern der Ebenen rings umher noch Schnee. Trotz der unwirtlichen Witterung macht sich der Maler sogleich auf, um diese Stimmung einzufangen, die er dann aber erst zu Hause, aus dem Gedächtnis oder nach Skizzen, auf die Leinwand bringen kann. Er schafft ein relativ kleines Ölbild, nur 38 x 46 cm groß, in leichtem Breitformat also, die Landschaft mit Schnee, die heute in Frank Lloyd Wrights Guggenheim Museum im Zentrum New Yorks hängt. Die Landschaft, die auf diesem Bild zu sehen ist, macht einen verlassenen Eindruck. Sie zeigt sich als baumlose Ebene von Feldern, die die drei unteren Viertel des Bildes ausmachen. In der Ferne werden die Felder von einer waagrechten Bildlinie abgeschlossen, jenseits von der Bäume, Obstspaliere und auch ein Haus zu erkennen sind. Dahinter, noch viel weiter entfernt, ragen, etwas links von der Bildmitte, schwerfällig die Höhenzüge der Alpilles auf. Das Bild ist aber nicht nur auf ganz statische Weise von der Waagrechten der Feldbegrenzung strukturiert, sondern zugleich von zwei Diagonalen, die von links unten als die Kanten eines breiten Weges perspektivisch auf die Mitte der Feldbegrenzung zulaufen, etwa den Bereich zwischen dem Höhenzug der Alpilles (links) und dem Haus mit dem roten Dach (rechts). Erstaunlicherweise laufen diese beiden Diagonalen am Feldhorizont aber nicht zusammen, sondern bleiben relativ weit auseinander, so daß man sich fragt, ob sie wirklich einen Fahrweg beschreiben, oder vielleicht doch eher einen schmalen Feldstreifen. Im Vordergrund des Bildes erkennen wir einen Mann, der mit seinem Hund auf dem Grat der linken, Weg- oder Feldkante entlangstapft, in Richtung zum Horizont, vom Betrachter weg. Die Frage, was es mit den Streifen zwischen den beiden Diagonalen auf sich hat, läßt sich nicht so leicht lösen und zwingt uns, die Beschaffenheit seiner Oberfläche genauer zu untersuchen. Aber es gibt noch etwas anderes, das unerklärlich bleibt und den Betrachter beunruhigt: was ist das für ein Gebilde am linken Ende des vermeint- lichen Weges, auf das der Spaziergänger mit dem Hund geradewegs zugeht? Drei gelbe, baumhohe Pfähle meint man hier zu erkennen, die ein nicht genauer zu definierendes Gebilde umschließen, das von einigen Tupfern jenes Rots bekrönt wird, mit dem van Gogh auch das Dach des Hauses rechts gemalt hat. Zwischen beiden Objekten scheint aber weiter keine Beziehung zu bestehen, außer ihrer räum- lichen Nähe. Wir blicken zwischen ihnen hindurch, von keinem Baum behindert, bis in die Ferne einer schwarzblauen, ins Dunkelviolette gehenden Anhöhe, vielleicht des am weitesten heranreichenden Aus- läufers der Alpilles. Es scheint, als ob der Maler kaum stehenbleiben will, sondern, begeistert von den Veränderungen, die der Wechsel von Paris hierher für ihn bedeutet hat, gleich weiterstrebt, wie der Mann mit dem Hund, in Richtung zum Horizont, vielleicht sogar hinauf auf die Gebirgszüge, die so verlockend in der Sonne schimmern und die einen erhabenen Blick versprechen hinunter in die umliegenden Ebenen. Schnee liegt auf den Feldern, in dicken, waagrechten Pinselstri- chen von Deckweiß aufgetragen. Aber schon haben sich überall Pfützen von Schmelzwasser auf den Flächen gebildet, als ebenfalls dicke, waagrechte Pinselstriche von hellem Violett ablesbar. An einigen Stellen schimmert bereits der braune Ackerboden durch, an anderen das Grün der Wiesen und des Wintergetreides. Die beiden Wegkanten sind als gelbe Grasnarben erkennbar, gegenüber dem Gelände etwas angehoben, so daß sie einen halbwegs trockenen Pfad für den Wanderer bilden, dem sein Hund folgt, den Blick angespannt schräg zur Seite auf das freie Feld hinaus gerichtet. Unterhalb der Wegkanten ist das Deckweiß in dicken, pastosen Flecken aufgetragen, ragt aus der Oberfläche des Bildes fast reliefartig heraus und macht den Schnee mit den Händen greifbar, der hier, zu Füßen der Erderhebungen dicker liegt als auf dem freien Feld. Zum Vordergrund hin gewinnt der Ackerboden den Charakter einer Landschaft en miniature, einer Landschaft, in der sich Land und Wasser durchdringen wie in Finnland oder im östlichen Kanada, in der sich Wasser und Eis abwechseln, weiß, violett, grün, braun und gelb. Dicke, waagrechte Pinselstriche, mit denen sich die Farben gegenseitig berühren, aber nicht mischen. Nur an wenigen Stellen weicht der Maler von der waagrechten Pinselführung ab: ganz vorne rechts sind die in verschiedenen Grüntönen gehaltenen Striche, von Chromgrün über Olivgrün bis Grüngelb, schräg gestellt, wie die Halme, die unter dem Schnee in jener Position verharrt haben, in die der Wind sie gestellt hatte, bevor es zu schneien begann; und die Halme der Grasnarben auf den Wegkanten weisen, gelb und ockerfarben, in alle Richtungen, genau wie die Äste der großen Bäume, die sich verwaschen hinter dem Rand der Felder abzeichnen. Der Himmel über der Ebene ist wolkenlos, schwimmt über den gleißendweißen, fernen Höhenzügen der Alpilles in einem hellen Blaugrün, in das sich violette, braune und weiße Farbschlieren einla- gern, Reflexe des von den Farben des Ackerbodens widergespiegel- ten Lichts. Eine Sonne ist auf dem Bild nicht zu sehen – auch keine Schatten –, aber die Farben der Landschaft und des Himmels haben sie gleichsam eingefangen. Und wenn der Himmel in seinen Farben die Landschaft reflektiert, so auch umgekehrt: einige Striche satten Grünblaus staffeln sich im Vordergrund auf der Mitte des Weges, wie leuchtend erstrahlende Wasserstellen, und sie markieren auch die Kanten der schneebedeckten Höhenzüge in der Ferne.

Vielleicht ist es auf der Rückkehr von einem Spaziergang, daß der Maler zwei Wochen später einen ersten, gerade aufblühenden Mandelbaumzweig entdeckt und ihn mitnimmt zu sich. Zu Hause angekommen stellt er ihn in ein Glas, und als es am nächsten Tag regnet, malt er ihn. Ein einfaches, zylindrisches Glas, das bläulich schimmert und einen ebenso gefärbten Schatten wirft. Gestellt ist es auf eine Tischdecke, im Vordergrund zitronengelb und weiß, im Hintergrund in ganz hellem, pastellartigem Grün. Hinter dem Tisch eine einförmig mauvefarbene Fläche, durchschnitten nur von einer waag- rechten Linie, knapp über der Oberkante des Glases, von demselben leuchtenden Zinnoberrot, mit dem der Maler das kleine Bild in der linken oberen Ecke signiert: „Vincent".

Weiter mit dem nächsten Kapitel |

|

|

|

Die Seiten und ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt! Copyright © Roland Salz 2000 - 2025 Version 18.1.2025 |