|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

III.3. Saintes-Maries-de-la-Mer

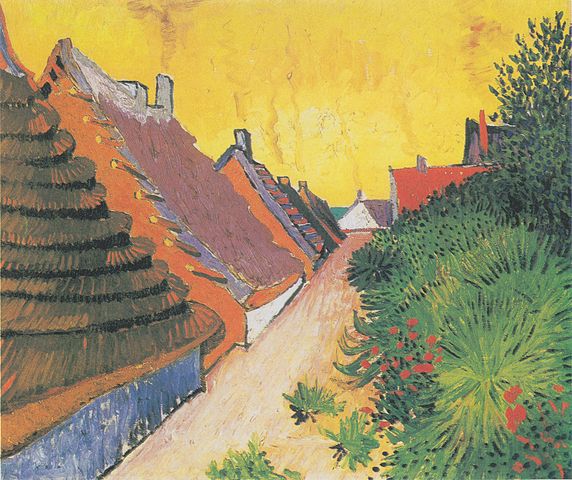

Ende Mai 1888 hat, wie jedes Jahr, in dem Dorf Saintes-Maries-de-la-Mer in der Camargue das große Fest der Zigeuner stattgefunden, anläßlich des Namenstages ihrer Schutzheiligen Sarah. Auch viele Einwohner aus dem nahegelegenen Arles haben, geschmückt mit ihren traditionellen Trachten, an den Prozessionen teilgenommen, und so erfährt auch van Gogh eines Tages von dem großen Ereignis. Er selbst hat es zwar nicht miterlebt, aber sein Wunsch ist geweckt, das Dorf mitten in der flachen, beinahe holländischen Landschaft aufzusuchen und so zum ersten Mal auch das „Mittelländische Meer“ zu Gesicht zu bekommen. Was mochten dort für Motive auf den Maler warten, wo das südliche Licht der Provence und die „japanischen“ Farben mit dem zusammentrafen, was er von seiner Heimat her kannte: weites Land und Wasser bis zum Horizont? Saintes-Maries-de-la-Mer ist, abgesehen von dem alljährlichen Zigeunerfest, ein bescheidenes Fischerdorf. Rings um die auf einem Hügel gelegene und weithin sichtbare Wallfahrtskirche mit ihrem pittoresken Zinnenkranz, die van Gogh gleich zu Anfang seines mehrtägigen Besuches im Juni unter einem zinkgrünen Himmel malt, lagern sich die niedrigen Katen der Fischer. Mit diesen Behausungen findet der Holländer den Inbegriff dessen, was er in dem kleinen Ort am Meer gesucht hat: niederländisches Motivgut, verpflanzt in eine südländische, „japanische“ Umgebung. Mit der Rohrfeder hält er eine Gasse fest, die hinter einer Häuserreihe entlangführt. Es ist Mittagszeit. Kein Mensch und kein Tier ist zu sehen. Die Männer sind mit ihren Booten draußen auf See, die Frauen und Kinder drinnen in den Häusern, im Schutz vor der Sonne. Kaum zurückgekehrt nach Arles malt van Gogh nach der Zeichnung ein Ölbild. Aufgereiht liegen die Katen jenseits eines hell beschienenen, mauvefarbenen Weges, der, als Diagonale im Bild, wie alle Wege des Dorfes in Richtung zum Wasser führt. Als kleiner, dreieckiger Ausschnitt ist das Meer am Ende der Gasse zu sehen, in blaugrüner Farbe. So menschenleer der Weg ist, so fenster- und türenlos sind die Katen. Unter den weit heruntergezogenen Sattel- dächern, zum Teil offenbar mit Reet gedeckt, bilden die traufseitigen Mauern gerade einmal niedrige, einfarbige Streifen. Die Häuser stehen Giebel an Giebel, mit schmalen Zwischenräumen als Durchgang. Die Dächer der Häuser sind orangebraun, rotviolett oder rot; die Traufen und Giebelwände orange, mit violetten Kanten an den Dachschrägen; die gemauerten Wände weiß oder blauviolett. Aus jedem der Schornsteine steigt ein dünnes, braunes Rauchfähnchen vom Herd aus in den Himmel. Diesseits des Weges stehen keine Katen, hier ist das Dorf zu Ende, hier wuchert bereits wieder die Natur. Sternförmig, wie farbiges Feuerwerk, zeigen fleischiggrüne Pflanzenblätter in alle Richtungen, tragen kleine, schwarze Kapseln und leuchtend rote Blüten und werden überragt von einem Baum, der in preußischblauer Blüte vor dem schwefelgelben Himmel schwelgt.

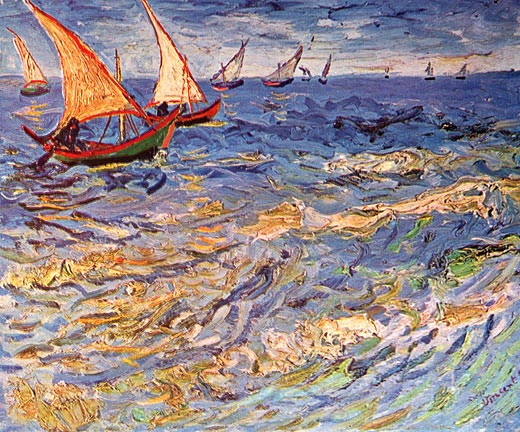

Am nächsten Tag schlägt das Wetter um, ein Sturm kommt auf. Wieder hat der Maler den Zeitpunkt verpaßt, um die Boote noch auf dem Sandstrand liegend zu malen. Nun haben die Fischer sie längst zu Wasser gelassen, die kleinen, stark konkav geformten Segelboote, in denen nur jeweils ein Mann Platz hat. Vincent ist begeistert von dem wild tosenden Element. Vom Strand aus beobachtet er die kleinen Boote, deren Segel sich im Wind blähen und die auf den Wellenkronen tanzen. Er nagelt seine Staffelei an einen herumliegenden Mastbaum fest, verliert den Hut und beginnt sofort zu malen. All seine Vorräte an Violett muß er für das Bild einsetzen. In der Ferne, knapp über dem Horizont, ist der Himmel fast weißlich, darüber dunkel, manchmal bis ins Schwarze gehend. Das Meer ist in der Ferne eine tiefviolette Fläche, auf der sich die kleinen Boote verlieren. Weiter vorn finden sich dieselben schwarzen Stellen wie am Himmel, aber größer, gefährlicher. Die dreieckigen Segel zweier Boote schießen von links oben ins Bild, das eine weißlich, das andere sandfarben, aber beide so pastos gemalt, daß ihre knittrige Struktur, das Flattern und wilde Schlagen im Wind hörbar werden. Die Männer sind in ihren dunklen Gummianzügen und breitkrempigen Hüten kaum zu erkennen, verschmelzen mit der dunklen Farbe des Meeres, nur ganz vorn ein Arm, der ein Netz durch das Wasser zieht. Aber wieder ist es die Nahsicht, das aufgewühlte Wasser selbst, in all seinen Schattierungen, was den Maler eigentlich interessiert. Wieder zieht sich der Vordergrund des Bildes in einer Art von Kameraschwenk nach unten, bis unmittelbar vor – nein: bis unter die Füße des Betrachters. Kein Strand, kein Eckchen fester Grund ist auf dem Bild zu sehen, nur vom Sturm gepeitschte See. Der Betrachter sitzt selbst im Boot und blickt, zwischen Begeisterung und Entsetzen schwankend, auf die gelblichweißen Gischtkronen, die sich, zwischen flaschengrünen, orangegelben, ultramarinblauen, schwarzen und dun- kelvioletten Wellenschlieren, um zwei bis drei Millimeter aus der Bild- fläche aufbäumen.

Weiter mit dem nächsten Kapitel

|

|

|

|

Die Seiten und ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt! Copyright © Roland Salz 2000 - 2025 Version 18.1.2025 |