|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

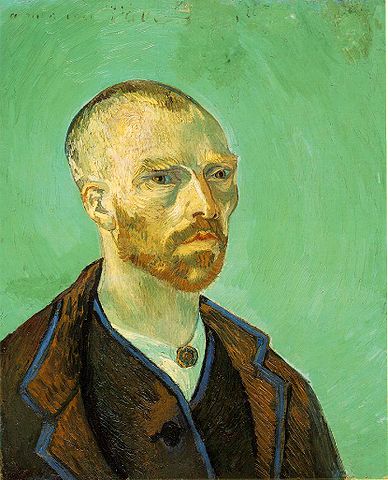

VII.2. Selbstbildnis als Japaner

„À l'ami Paul Gauguin“ lautet die heute kaum mehr erkennbare Widmung, mit der van Gogh sein Selbstportrait überschreibt, das er dem Malerfreund noch im Oktober 1888, vor dessen Ankunft in Arles, nach Pont-Aven schickt, als Austausch für das soeben von Gauguin empfangene Selbstportrait „Die Elenden“. Gauguin malt zu dieser Zeit in der Bretagne zusammen mit Emile Bernard, und mit beiden steht van Gogh in regem Briefwechsel. Gauguin hat sich in seinem Selbstbildnis stark stilisiert, als einen Verzweifelten, Geschundenen, beinahe als eine leidende Christusfigur dargestellt, und auch van Gogh will nun das Verfahren erproben, nicht einfach nur sein Spiegelbild zu kopieren, sondern das eigene Abbild zu verändern, für das Gemälde im Sinne einer symbolischen Aussage zu überhöhen. Aber ihm geht es nicht um die Darstellung seines Selbstmitleids. Bereits in dem Portrait des Eugène Boch hat van Gogh, wenige Wochen zuvor, Stilisierungen vorgenommen, mit dem dunkelblauen Sternenhimmel als Hintergrund und der gelben, zum Rund eines Heiligenscheins geratenen Kontur um den knochigen Schädel. Fast als Pendant zu dem Bildnis des belgischen Dichters läßt sich nun sein Selbstportrait verstehen: auch sich malte er mit fast kahlrasiertem Kopf und asketischem, knochigem Gesicht, umrahmt von einem kurzgeschnittenen, roten Vollbart. Zwar geht er nicht so weit, auch sich selbst als Maler mit einem Heiligenschein zu umgeben, aber die blaugrüne Farbe des Hintergrunds ist in konzentrischen Kreisen so um den Schädel herum aufgetragen, daß der Eindruck einer fast mystischen Ausstrahlung entsteht. Wie das Portrait des Belgiers, so ist auch das Selbstportrait ein Bruststück. Van Gogh malt sich in einer dicken, dunkelbraunen Jacke mit dunkelblauen Borten. Wenn der belgische Dichter in seiner hellen, orangebraunen Jacke schmächtig und zerbrechlich wirkte, so erscheint der Oberkörper des Malers dagegen breit, stabil, fest in der Realität verwurzelt. Auch der Gesichtsausdruck ist grundverschieden: dem zurückhaltenden, beinahe lächelnden, den Betrachter beobachtenden Blick Bochs steht die ernste, entschlossene, energische Miene des Malers gegenüber, der am Betrachter vorbeizusehen scheint, den Blick auf etwas Größeres, Wichtigeres gerichtet. Kraft sprüht aus den Zügen des Malers, aber diese Kraft setzt er nicht für seine eigenen, kleinen, persönlichen Zwecke ein, sondern für etwas Höheres. Das gibt ihm die Aura, die sich vor dem blaugrünen Hintergrund abzeichnet. Ganz bewußt hat sich van Gogh in diesem Bild als Japaner zu malen versucht. Er verfremdet seine Augen zur Mandelförmigkeit und stellt sie deutlich schräg. Zusammen mit dem kahlrasierten Kopf und dem dunklen Rock entsteht der Eindruck eines Mönches, und tatsächlich schreibt er Theo wenig später: „Ich habe dieses Portrait aufgefaßt als das eines buddhistischen Priesters, eines schlichten Anbeters des ewigen Buddha.“ Die Beziehung zu sich selbst ist für niemanden einfach, leicht zu durchschauen, schon gar nicht für einen Menschen wie Vincent van Gogh. Versucht der Maler nun auch noch, nicht nur wiederzugeben, was er im Spiegel sieht, sondern sich dabei zu überhöhen (wie Gauguin und Bernard es ihm vorgeführt haben) und Symbolisches über die Rolle auszusagen, die er selbst in seinen Augen spielt, so wird das Ergebnis doppelt problematisch. Auf dem Septemberbildnis an Gauguin frappiert das Harte und Kalte, sowohl was den farblich dominierenden Hintergrund betrifft, als auch den Gesichtsausdruck des Malers. Sicherlich, die Hingabe an das große Ganze, bis hin zur Selbstverleugnung, erfordert enorme Konzentration und Willenskraft. Aber fehlt zum wirklich erleuchteten Anbeter des Buddha hier nicht etwas Entscheidendes – vielleicht die Heiterkeit, die Gelassenheit, der Gleichmut gegenüber dem Ergebnis seiner Bemühungen, die unbedingte Liebe und Güte auch zu sich selbst: all jenes, was eben dieser Vincent van Gogh so eindrucksvoll in das Portrait Eugène Bochs gelegt hat?

Weiter mit dem nächsten Kapitel

|

|

Die Seiten und ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt! Copyright © Roland Salz 2000 - 2025 Version 18.1.2025 |